Omar Shakir, de Human Rights Watch, a participé en début de semaine à un séminaire sur le campus de l’Université de Denver, où il y a tout juste un mois, le professeur Nader Hashemi, directeur du Centre d’études sur le Moyen-Orient à l’Université Josef Korbel d’études internationales et professeur associé de politique moyen-orientale et islamique, a annoncé son départ forcé.

L’Association des étudiants diplômés de Korbel (KGSA) a organisé le séminaire intitulé "La désignation d’Israël comme État d’apartheid était-elle erronée ?" L’association avait sondé ses membres au début de l’année et découvert que, plus que tout autre sujet, les étudiants voulaient en savoir plus sur ce qui se passe en Palestine et en Israël. Lynn Chlela, boursière libanaise Fulbright 2023 et responsable du programme de l’Institut d’études comparatives et régionales, a déclaré à Mondoweiss : "Cette année a posé des défis importants pour parler du conflit israélo-palestinien sur les campus américains, en particulier concernant la liberté académique."

"Initialement, cet événement ne devait pas avoir lieu" a déclaré M. Chlela, car le départ imminent du Dr Hashemi limitait sa capacité à prendre les dispositions nécessaires. "La KGSA a ressenti le besoin d’intervenir, de prendre position" a expliqué M. Chela "pour compléter et souligner la valeur de la liberté académique. Beaucoup de nos étudiants sont impliqués dans la recherche sur ce conflit ou sont originaires de la région MENA. À la suite de l’incident impliquant le professeur Nader Hashemi, la tension est montée d’un cran, les étudiants craignant des répercussions potentielles sur leurs recherches et leurs positions personnelles concernant la Palestine et Israël. Par conséquent, nous avons décidé d’organiser cet événement, dans le but de briser le tabou et de favoriser des discussions ouvertes et sans craintes au sein de la communauté Korbel. Nous espérions qu’en organisant cet événement avec M. Shakir, nous pourrions redéfinir les limites des événements académiques à Korbel, en particulier à travers le prisme des droits de l’Homme."

D’autres départements de l’école Korbel ont co-organisé l’événement : le Centre Sié Chéou-Kang pour la diplomatie et la sécurité internationales, l’Institut d’études comparatives et régionales et le Centre d’études sur le Moyen-Orient.

Les lecteurs savent sans doute qu’Omar Shakir, 38 ans, ancien boursier Fulbright en Syrie, titulaire d’un diplôme de droit de l’Ecole de droit de l’Université de Stanford et d’une maîtrise en études arabes de l’école des affaires étrangères de l’Université Georgetown, est directeur pour Israël et la Palestine à Human Rights Watch (HRW). Shakir est le principal auteur du rapport de 213 pages de HRW datant de 2021, "Un seuil franchi", qui a documenté la façon dont les autorités israéliennes commettent les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution à l’encontre des Palestiniens.

Avant d’occuper son poste actuel, M. Shakir a été chercheur au Centre pour les droits constitutionnels, où il s’est concentré sur les politiques américaines de lutte contre le terrorisme, notamment la représentation juridique des détenus de Guantanamo. En 2013-2014, en tant que chercheur à HRW, il a enquêté sur les violations des droits de l’Homme en Égypte, y compris le massacre de Rab’a, l’un des plus grands massacres de manifestants en une seule journée.

En 2019, Shakir a été expulsé d’Israël en raison de son plaidoyer en faveur des droits de l’Homme pour les Palestiniens, fondé sur le droit international et les conventions relatives aux droits de l’Homme.

Mondoweiss a interviewé Shakir avant la table ronde du 15 mai, modérée par Chletla et à laquelle ont participé plus de 70 étudiants, professeurs et personnes du grand public. Tom Farer, professeur à l’Université de Dublin et ancien doyen de l’école Korbel, a participé à la table ronde avec Shakir. Le texte suivant a été édité pour plus de clarté.

Jeff Wright : Je suis curieux de connaître vos origines, qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce travail ?

Omar Shakir : Je suis un Américain d’origine irakienne, né en Californie. Mes parents étaient originaires d’Irak. Je suis allé à l’université pendant la guerre d’Irak et la deuxième Intifada. En tant qu’étudiant et militant, je me suis passionné pour ces questions. Je voulais mieux en comprendre les complexités, alors j’ai passé du temps à vivre dans la région. J’ai obtenu une maîtrise. Je voulais réfléchir à la manière dont je pouvais participer à la promotion des droits de l’Homme.

Selon vous, quel a été l’impact du rapport sur l’apartheid publié en 2021 par Human Rights Watch, "Un seuil franchi" ?

Il est difficile d’isoler notre rapport des autres, de l’ensemble des travaux qui ont été présentés. Nous avons Yesh Din, B’Tselem, Amnesty, entre autres. La plupart des gens l’oublient, mais ce sont les Palestiniens qui écrivent sur ce sujet et le documentent depuis des décennies. La communauté internationale n’a pas suffisamment écouté... En fin de compte, le narratif de l’apartheid a indéniablement contribué à remettre en cause l’idée fausse selon laquelle il s’agit d’un processus de paix, que nous avons deux parties égales dans un conflit prolongé.

Je pense qu’il y a une plus grande reconnaissance. Il suffit de regarder le nombre d’États, d’organisations et d’individus qui reconnaissent la réalité pour ce qu’elle est, par rapport à il y a plusieurs années. Vous pouvez voir que cela se traduit dans différents forums. L’apartheid fait l’objet d’un débat ouvert dans les parlements du monde entier. Les Nations unies disposent désormais d’une commission d’enquête qui examine les deux côtés de la ligne verte et dispose d’un mandat permanent. De nombreuses données différentes suggèrent qu’il y a eu un changement.

Et cela se traduit dans l’opinion publique. Il existe de bonnes données d’enquête. Certains mécanismes de l’architecture internationale sont en train de changer. Il y a plus d’action. Mais cela n’a pas changé la réalité sur le terrain. En fin de compte, c’est à cestandrad que nous devons tous être jugés. Et, à ce jour, elle n’a pas changé. J’espère que cela changera. C’est un long chemin.

Certains remettent en question, voire critiquent le rapport, affirmant qu’il ne va pas assez loin dans l’identification du colonialisme de peuplement comme racine du problème. Quelle est votre réponse ?

Permettez-moi de commencer par dire que l’apartheid est clairement défini dans le droit international. Pour nous, notre mandat c’est le droit international, en particulier des droits de l’Homme et du droit humanitaire. Nous documentons les faits, nous appliquons le droit et prenons des résolutions fondées sur le droit.

Le colonialisme de peuplement est un terme d’une importance cruciale, mais il est de nature académique et non juridique. Notre mandat nous impose de nous concentrer sur le droit, y compris pour des crimes tels que l’apartheid. Mais les crimes, bien sûr, s’inscrivent dans un contexte plus large. Un travail important a été réalisé par les Palestiniens en particulier et par des universitaires pour replacer l’apartheid dans son contexte plus large. J’encourage les gens à lire le rapport de Human Rights Watch ainsi que ces analyses essentielles.

J’aimerais également souligner que l’interdiction de l’apartheid elle-même, si l’on comprend bien l’histoire, est le résultat du plaidoyer d’activistes d’Afrique du Sud pour lutter contre les abus associés aux contextes coloniaux/post-coloniaux : expropriation de terres, transferts massifs de populations. Le rapport de Human Rights Watch et de nombreux autres rapports ont été très clairs en ne se contentant pas de parler de la situation actuelle, mais en évoquant les origines historiques et en appelant à des remèdes qui s’attaquent à la répression structurelle et historique.

J’ai publié aujourd’hui, à l’occasion du 75e anniversaire de la Nakba, un article sur les réfugiés et l’importance du droit au retour en vertu du droit international. Le rapport parle de démanteler toutes les formes de privilèges et de discrimination. Nous parlons du démantèlement des colonies. Je pense qu’il existe une idée fausse selon laquelle l’apartheid signifie simplement laisser tout en l’état, y compris les colons, et donner à chacun les mêmes droits, sans s’attaquer à l’oppression structurelle et historique. Mais l’analyse de l’apartheid est beaucoup plus solide et les recommandations que beaucoup d’entre nous ont émises vont beaucoup plus loin.

HRW a-t-elle payé un prix pour son rapport ?

Pas vraiment, honnêtement. L’analogie que j’ai utilisée est celle de l’empereur qui ne porte pas de vêtements. Les gens savent qu’il s’agit d’un apartheid. Beaucoup ne pensaient tout simplement pas qu’il était acceptable de le dire. Notre rapport était en quelque sorte une autorisation pour les personnes qui s’inquiétaient des réactions. Ils pouvaient dire que Human Rights Watch, Amnesty, avaient dit cela. Il est plus facile de le dire... Oui, nous sommes confrontés à des réactions négatives. Mais nous avons été attaqués bien avant la publication de ce rapport. Oui, nous avons perdu des partisans au fil des ans en raison de notre travail sur Israël et la Palestine. Est-ce significatif ? Absolument. Mais est-ce quelque chose de comparable à ce que subissent les ONG palestiniennes qui sont interdites ? Absolument pas.

Vous êtes l’auteur d’un rapport de 2018 sous-titré "Arrestations arbitraires et torture sous l’autorité de l’autorité palestinienne et le Hamas", résultat d’une enquête de deux ans sur les mécanismes de répression créés par les autorités de Cisjordanie et de Gaza, qui ont entraîné "des dizaines d’arrestations arbitraires pour avoir critiqué pacifiquement les autorités, en particulier sur les médias sociaux, parmi les journalistes indépendants, sur les campus universitaires et lors de manifestations." Quelle a été la réaction de Human Rights Watch ?

Le rapport a été bien couvert. Une conférence de presse a été organisée à Ramallah en présence de tous les principaux médias, y compris le NYT et d’autres médias américains. Le rapport a incité de nombreux États, lors de réunions privées, à soulever la question et à faire pression sur l’AP [Autorité palestinienne]. C’est un peu plus compliqué avec le Hamas, car de nombreux pays n’ont pas de contact direct avec lui.

Quels sont les résultats ?

Malheureusement, les abus se poursuivent, c’est le bilan. Mais je pense qu’il y a eu plus d’attention apportée à ces questions. En 2019, l’Autorité palestinienne a publié une déclaration disant : "Il n’y aura plus d’arrestations politiques." Bien sûr, les arrestations se sont poursuivies. Mais au moins, l’attention portée à ces questions les a forcés à répondre de leurs abus. Certaines personnes au sein de l’Autorité palestinienne tentent de lutter contre ces problèmes.

Le problème, c’est que ce sont les services de sécurité qui mènent la danse. Abu Mazen [Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne] cède de plus en plus de pouvoir à des gens comme Hussein Al-Sheikh [secrétaire général du Comité exécutif de la libération de la Palestine] et Majid Farraj [chef des services de renseignements généraux de l’Autorité palestinienne]... ces gens-là contrôlent de plus en plus de choses. Les chefs de ces services de sécurité abusifs faisant de plus en plus la pluie et le beau temps au sein de l’AP, il ne faut pas s’étonner que l’Autorité palestinienne continue de violer systématiquement les droits de l’Homme et que de plus en plus de Palestiniens en aient assez de leurs dirigeants et fassent entendre leur voix.

Bien que certaines parties de l’Autorité palestinienne tentent d’améliorer ces pratiques, l’autorité principale est profondément répressive.... Les Palestiniens sont confrontés à de multiples autorités qui les écrasent. L’Autorité palestinienne est devenue complice de la répression des Palestiniens. Elle fait partie du problème.

Comment faites-vous votre travail à partir d’ici, après avoir été expulsé par l’État d’Israël ?

Human Rights Watch travaille sur de nombreuses régions du monde dont des pays nous bloquent l’accès. Faites votre choix : Chine, Corée du Nord, Égypte, Venezuela. Je suis restée dans mon rôle, parce que Human Rights Watch ne voulait pas donner à Israël - ou à n’importe quel pays - un droit de veto sur la personne qui occupe ce poste. Dès qu’Israël aura réussi, tous les autres pays suivront le même schéma. Nous avons pris l’habitude de travailler à distance, si nécessaire. À bien des égards, nous sommes dans une meilleure situation en Israël et en Palestine. Nous avons toujours des chercheurs locaux sur le terrain.

Je travaille en étroite collaboration avec notre équipe locale. Nous travaillons en partenariat avec des organisations israéliennes et palestiniennes de défense des droits de l’Homme. Nous venons juste d’envoyer un chercheur expérimenté sur le terrain pour rechercher les faits, donc quand nous avons besoin d’expérience supplémentaire sur le terrain, nous la faisons venir. Nous utilisons ces ressources simultannément. En fin de compte, nous travaillons sur les mêmes questions qu’auparavant, avec la même méthodologie, la même rigueur. Et je le fais de l’extérieur. Parfois avec des moyens technologiques, souvent en prenant les rapports de terrain de mon équipe, en les examinant, en les parcourant et en faisant l’analyse juridique en même temps qu’eux. Nous trouvons des moyens de poursuivre le travail de Human Rights Watch. Je n’en suis qu’une partie.

Les rapports de Human Rights Watch, de B’Tselem, d’Amnesty et d’autres organisations sont d’une aide précieuse pour ceux qui s’efforcent, en tant que membres de la société civile, de faire respecter les droits de l’Homme et la justice pour les Palestiniens. Quel rôle cela a-t-il joué dans la production par HRW de "Un seuil franchi" ?

Nous étions conscients de [notre rôle]. De totue évidence, nous devions parvenir à nos conclusions selon nos propres termes, sur la base de notre propre méthodologie. Mais nous étions conscients que de nombreuses personnes [soulevaient la question de l’apartheid] et en payaient le prix, et que cela ne faisait pas partie de la conversation générale. Nous avons conclu à l’apartheid parce que c’est la conclusion exacte, c’est ce que nos recherches ont montré. Mais nous avons également estimé que cela pouvait contribuer à normaliser et faire avancer le débat.

Quelle est la tâche inachevée de HRW ?

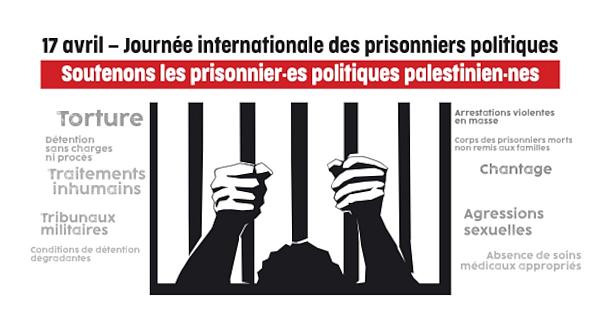

Malheureusement, tout est inachevé. Sur le terrain, nous sommes confrontés à une situation de répression sans précédent. Bien qu’un changement de discours soit perceptible, nous devons le traduire en actions, pour démanteler l’apartheid, mettre fin au bouclage de Gaza, veiller à ce que les auteurs d’abus graves rendent des comptes, empêcher que ce que nous venons de voir à Gaza ne se répète encore et encore, arrêter les colonies, démanteler les colonies et mettre fin à la torture arbitraire par les autorités palestiniennes, par les autorités israéliennes. Pour nous, malheureusement, ce travail est en grande partie inachevé.

Parlez de la perte personnelle que vous avez ressentie en n’étant pas là, sur le terrain.

J’hésite à répondre à cette question car je ne suis pas Palestinien. Je pense à aujourd’hui, au 75e anniversaire de la Nakba, aux millions de réfugiés qui, comme leurs grands-parents et leurs parents, n’ont jamais eu la chance de retourner dans leur pays d’origine. Je ne peux pas parler de perte, car j’ai eu le privilège de vivre 2 ½ ans là-bas et c’est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie... Mais ce que je peux dire, c’est que c’est toujours difficile parce que j’ai développé des relations et des liens profonds. J’aime cet endroit, j’aime les gens, et je n’ai jamais eu autant de joie et d’honneur qu’en travaillant chaque jour avec des Palestiniens, des Israéliens et d’autres défenseurs des droits de l’Homme. Il est très difficile de ne pas être sur le terrain avec eux. Il est difficile de le faire de l’extérieur. En fin de compte, ce sont les cartes qui m’ont été distribuées. Nous allons faire de notre mieux. Nous nous battons pour qu’il y ait un meilleur avenir pour tous.

Traduction : AFPS