Photo : Maison du prisonnier politique Walid Hanatsheh le 5 mars 2020

Les destructions de maisons ne constituent qu’une des armes dans l’arsenal répressif des autorités israéliennes, parallèlement à bien d’autres mesures punitives, y compris psychologiques, économiques et financières. Ces destructions répondent en outre à divers prétextes : absence de permis de construire, « objectifs » militaires, punitions collectives. On considérera ci-dessous les seules démolitions pour punition collective, c’est-à-dire frappant une famille élargie, dont l’un des membres a été tué ou emprisonné ou est en cours de procès pour agression ou attentat présumé. Toutefois, il faut comprendre que, quel que soit le prétexte pris séparément, ces actes de destructions ont des effets cumulés vis-à-vis de la communauté palestinienne.

La démolition de maisons est une procédure de type administratif, puisqu’exécutée sans procès et sans obligation de présenter des preuves. L’ordre de démolition étant délivré, la famille a 48 heures pour faire appel devant le commandement militaire et, après un rejet de l’appel, est autorisée à saisir le tribunal. Toutefois, à l’exception de très rares cas, ce dernier rejette ces recours et la Haute Cour de Justice elle-même considère ces appels comme de simples formalités destinées à respecter une apparence de droit. Dans le même esprit, les juges israéliens, reprenant l’opinion de l’Etat, arguent qu’il s’agit de dissuasion et non de punition et qu’en outre ils ne peuvent s’immiscer dans des considérations relatives à l’établissement de la sécurité. A cela, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a apporté une réponse en signifiant à Israël que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques « n’est pas une question d’auto-interprétation » et qu’il n’y a « aucune interprétation du droit international humanitaire qui permette des démolitions punitives de maisons ».

Il importe peu aux autorités israéliennes qui ne cherchent même plus désormais à préserver des apparences vis-à-vis du droit international. En décembre 2018, le Parlement israélien a voté en première lecture un projet de loi qui permettrait le transfert forcé de familles de présumés attaquants palestiniens de leur ville de résidence vers d’autres villes de Cisjordanie. Netanyahou a exprimé son soutien à cette loi et a déclaré : « L’expulsion de terroristes est un outil efficace. À mes yeux, le bénéfice dépasse l’inconvénient. Les juristes disent que c’est contre le droit étant donnée la façon dont c’est défini, et cela va certainement constituer un défi en termes juridiques, mais je n’ai aucun doute sur son efficacité » (Agence Media Palestine, N. Awad, 24 février 2019)

I – Les punitions collectives : la permanence du déni israélien vis-à-vis du droit international

Israël s’appuie pour tenter de justifier les démolitions pour punition collective sur une des lois datant du mandat britannique sur la Palestine : la loi 119 des Lois de Défense - Urgence de 1945. Cette base juridique sur laquelle Israël s’appuie pour les démolitions n’est pas valide. En effet :

- 1 - Ces lois, appliquées à l’heure actuelle par Israël dans les Territoires Occupés, ont été révoquées par les Britanniques en 1948 et n’étaient donc plus en vigueur dans le pays lors de la création de l’Etat d’Israël [1].

- 2 - En outre, le droit international fait interdiction du principe de punition collective

Seuls des individus peuvent être punis pour des délits qu’ils ont individuellement commis. Ce principe fondamental est souligné à la fois dans la plupart des systèmes judiciaires nationaux, dans le droit international sur les droits de l’homme, et le droit international humanitaire. Font référence :

– Article 87 de la 3ème Convention de Genève.

– Article 4 (b) du Tribunal International pour le Rwanda

– Articles 26, 43 et 50 de la Convention de La Haye de 1907.

– Articles 33 (1) et 64 de la 4ème Convention de Genève (1949, signée par Israël en 1951)

C’est dans les deux dernières Conventions précitées que l’on trouve les interdictions les plus détaillées relatives à la punition collective.

« Article 33 - Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. Le pillage est interdit. Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites ». (Voir commentaire additionnel de 1958 en fin de texte)

- 3 - Enfin, l’article 64 de la 4ème convention de Genève stipule que toute loi locale ne peut être appliquée si elle est un obstacle à l’application de la 4ème Convention.

II – Les démolitions : une dimension chiffrée

• La démolition punitive des maisons a été utilisée très largement dès le début de l’occupation de 1967 : 516 maisons ont été démolies, vidées de leurs occupants ou condamnées entre juin 1967 et le 1er décembre 1969. La Croix-Rouge internationale a rapporté en 1978 que 1224 maisons avaient été démolies depuis 1967. Al-Haq estime à un millier le nombre de maisons démolies pendant les 10 premières années de l’occupation.

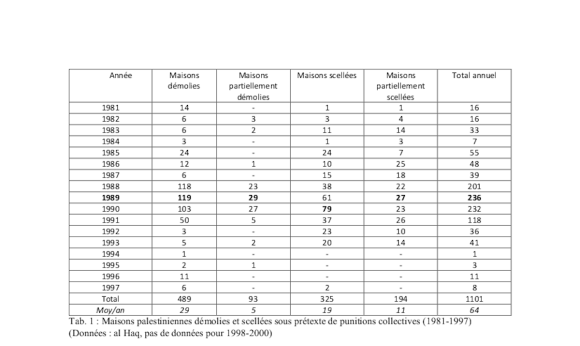

• Entre décembre 1987 et la fin de la première Intifada (septembre 1993), les autorités israéliennes ont totalement démoli près de 400 maisons et en ont condamné partiellement ou totalement plus de 450 autres comme mesures punitives (Tab. 1). La politique de démolition conduite par Israël au cours de la première Intifada a provoqué le déplacement d’environ 8000 Palestiniens.

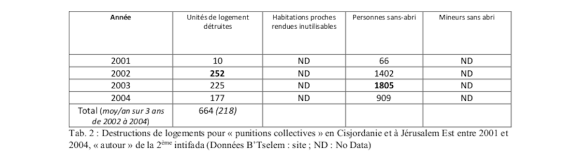

Au cours de la seconde intifada, d’août 2002 à janvier 2003, il y a eu plus de cent démolitions punitives de maisons en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. C’est le nombre le plus élevé dans une période aussi courte depuis plus de 10 ans. Le tableau 2 montre l’ampleur de ce type de répression durant les années 2002, 2003 et 2004.

Il existe une différence inquiétante dans la politique de démolition punitive entre les deux intifada. Les autorités israéliennes ont presque toujours choisi, à partir de la seconde intifada, la démolition totale plutôt que la condamnation, la fermeture, des maisons. Cela traduit une volonté particulièrement agressive dans l’emploi que font les autorités israéliennes de cette pratique illégale.

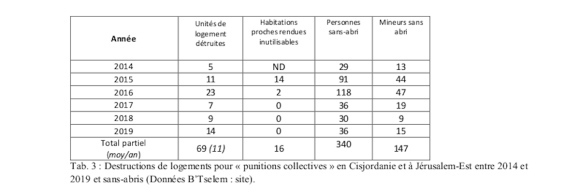

Le 17 février 2005, le ministre israélien de la Défense a annoncé que la procédure ne serait plus utilisée. En cette même année 2005, la Haute Cour de justice israélienne (HCJ) a statué sur le fait que les démolitions ne font plus l’objet d’audiences et de contrôle judiciaire, ce qui entérine de fait à terme les décisions extrajudiciaires illégales du commandement militaire. Malgré cette décision ministérielle, Israël a repris les démolitions, celle d’un logement à Jérusalem-Est, et en a scellé deux en janvier 2009 (24 personnes ont perdu leur logement). En avril 2009, un logement a été démoli à Jérusalem-Est et quatre personnes ont perdu leur maison. Ces démolitions punitives ont repris plus systématiquement à partir de 2014 (Tableau 3)

A ce jour, on estime que plus de 2300 maisons ont été détruites pour punition collective depuis le début de l’occupation en 1967.

Retrouver une maison est d’autant moins facile que 2400 autres maisons ont été totalement ou partiellement détruites depuis 2006 sous prétexte de l’absence de permis, 120 pour des raisons dites militaires. Fréquemment, la saisie du terrain fait suite à la démolition de la maison. Or, l’article 46 du Règlement de la Haye prévoit que la propriété privée ne peut être confisquée pendant l’occupation belligérante.

III – Les démolitions : une dimension individuelle et sociétale, affective et politique

« C’est normal de perdre des choses dans la vie, mais perdre quelque chose comme la maison où tu as vécu toute ta vie, c’est perdre tous tes souvenirs, les rires, les larmes, les hauts et les bas ». (Déclaration du 20 février 2020 de Malak Hanatsheh, 12 ans, fille du prisonnier politique Walid Hanatsheh ; leur maison a été détruite quelques jours plus tard, le 5 mars 2020 – Comm. pers. de D. Farraj).

Les démolitions punitives de maisons constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes.

Elles laissent des civils innocents sans foyer, dans une détresse économique extrême, ayant souvent déjà perdu leur principal soutien de famille, tué ou détenu par le régime israélien [2].

Il faut ne pas oublier que d’autres formes de punition collective peuvent venir se surajouter :

La révocation du statut de résident permanent à Jérusalem pour les membres des familles des prisonniers politiques (révocation très fréquente mais qui depuis février 2017 est pratiquée aussi de manière punitive), les évictions forcées de leurs maisons, le refus et la révocation des permis de travail israéliens des membres proches ou éloignés de ces familles et enfin l’interdiction de construire sur les ruines de leur maison, ainsi que la confiscation de la propriété.

Cette politique de punition collective est non seulement illégale, elle est immorale. Comme l’écrit B’Tselem, les autorités israéliennes en agressant des innocents traitent ces personnes comme un moyen et non pas comme des êtres humains dotés de droits. L’auteur israélien, D. Grossman, dans son récit de 1987 « Le vent jaune » (Chap. 17), décrit très bien cette situation d’extrême souffrance.

Comme on l’a signalé précédemment, le prétexte « punition collective » n’est qu’un parmi d’autres pour justifier des destructions de maisons. Plus globalement, celles-ci traduisent d’une part une escalade dans la politique israélienne de transferts forcés de populations, en hausse depuis le début 2019, notamment à Jérusalem, et d’autre part une volonté de nuisance exercée contre la société palestinienne et visant à lui rendre la vie impossible.

En guise de conclusion

Par-delà ces constats sur le passé et le présent et par-delà les condamnations verbales, l’avenir dépendra de la pression que la communauté internationale voudra bien exercer sur Israël. Comme le rappelle le collectif des avocats palestiniens et internationaux, « les Etats tiers sont responsables de la prévention des violations continues du droit humanitaire, et cela en enquêtant, en menant des poursuites et en coopérant pour mettre fin aux graves infractions, notamment en prenant des mesures de représailles contre les États fautifs ».

Le collectif appelle à sensibiliser les médias locaux et internationaux, exercer une pression sur la Cour Pénale Internationale, aider les victimes à soumettre leur cas de punition collective au Bureau du Procureur de la CPI, travailler à l’isolement du régime israélien et à l’avancement du mouvement de boycott BDS.

Avril 2020

Pour le GT Prisonniers de l’AFPS. Michel Mietton.

>> Télécharger le rapport (PDF)

Commentaire additionnel de 1958 à l’article 33 (1). - RESPONSABILITE INDIVIDUELLE - PEINES COLLECTIVES - PILLAGE – REPRESAILLES

L’article 33 procède de l’article 50 du Règlement de La Haye : « Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations, à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ». Le texte adopté à Genève à l’unanimité, en 1949, reproduit (avec quelques retouches) le projet initial du Comité international de la Croix-Rouge. Alinéa premier. - Principe de la responsabilité individuelle

1. Interdiction des peines collectives

L’alinéa premier consacre en droit international un des principes généraux du droit interne, à savoir que la responsabilité pénale a un caractère personnel. Cet alinéa énonce ensuite l’interdiction des peines collectives. Il ne s’agit pas ici de sanctions pénales, c’est-à-dire de condamnations prononcées par un tribunal à la suite d’un procès régulièrement conduit, mais de sanctions, de tout ordre, infligées à des personnes ou à des groupes entiers de personnes, au mépris des principes d’humanité les plus élémentaires et ce pour des actes que ces personnes n’ont pas commis. La présente disposition est très claire. Si l’on compare ce texte avec l’article 50 précité du Règlement de La Haye, on remarque que ce dernier pouvait prêter à interprétation n’excluant pas formellement la notion d’une responsabilité tout au moins passive de la collectivité.

Ainsi un grand pas a été franchi. La responsabilité étant personnelle, il ne sera désormais plus possible d’infliger des peines à des personnes qui n’ont pas elles-mêmes perpétré les actes incriminés.

Il est évident que les belligérants gardent le droit de punir les auteurs individuels d’actes hostiles conformément aux articles 64 et suivants, relatifs à la législation et à la procédure pénale, lorsqu’il s’agit de sauvegarder leurs intérêts légitimes et leur sécurité.

Déclaration de Malak Hanatsheh, 12 ans - Fille du prisonnier politique Walid Hanatsheh – dont la maison a été détruite quelques jours plus tard (5 mars 2020) :

C’est normal de perdre des choses dans la vie, mais perdre quelque chose comme la maison où tu as vécu toute ta vie, c’est perdre tous tes souvenirs, tous les rires, les larmes, les hauts et les bas.Ma maison ne va devenir rien d’autre que de la poussière dans quelque jours. Elle va être détruite par l’occupation, des gens qui n’ont pas le sens de la justice, pas de sentiments, des gens qui détruisent juste des familles, qui tuent des gens, qui arrêtent des gens juste parce qu’ils défendent leur pays, ou leur maison.

C’est tellement injuste qu’ils puissent débarquer dans ta maison à 1h30 du matin et arrêter ton papa, hurler et te maltraiter, et tu ne peux rien y faire.

C’est tellement injuste qu’ils puissent agresser ton papa jusqu’à ce qu’il s’évanouisse encore, et toi tu dois assister à ça, sans que tu ne puisses rien y faire.

C’est tellement injuste qu’ils arrêtent ta sœur et qu’ils la mettent dans une chambre froide, et qu’ils l’interrogent pendant 3 jours.

C’est tellement injuste qu’ils puissent te réveiller à 4 heures du matin, avec 30 soldats armés, qui te filment toi et ta famille, se déplacent dans ta maison en prenant des mesures, et il n’y a absolument rien que tu puisses y faire.

On vit au beau milieu d’une accablante et impuissante injustice, et personne, nulle part dans le monde n’en parle, ne le reconnaît : la torture qu’on endure. On nous réduit au silence. Cela doit s’arrêter. Cette torture doit s’arrêter. On souffre et cela doit s’arrêter. Mais si d’une manière ou d’une autre détruire nos maisons les rend fiers et heureux, alors qu’ils le fassent et après qu’ils nous laissent tranquilles.

C’est dur. C’était dur de déménager et de trouver une maison en seulement 3 jours. C’est dur de se faire chasser de force et de savoir que tu ne pourras plus jamais visiter ou voir ta maison. Normalement les gens peuvent partager les souvenirs de leur maison d’enfance avec leurs enfants quand ils en ont, et en parler dans chaque pièce. Mais quand ta maison d’enfance est détruite, tes souvenirs restent seulement dans ton cœur. Ils seront toujours là, et je me les rappellerai toujours avec le sourire quand on s’assoit ensemble et qu’on se souvient, mais les souvenirs physiques sont partis pour toujours.

Ma maison ne va devenir rien d’autre que de la poussière dans quelque jours. Elle va être détruite par l’occupation, des gens qui n’ont pas le sens de la justice, pas de sentiments, des gens qui détruisent juste des familles, qui tuent des gens, qui arrêtent des gens juste parce qu’ils défendent leur pays, ou leur maison.