Dans la Vallée du Jourdain un véritable nettoyage ethnique est en cours, qui a déjà réduit, dans

l’ignorance générale, la population palestinienne autochtone de 250 000 habitants en 1967 à 50 000

actuellement. Les habitants que nous avons vus se définissent eux-mêmes comme une « Bande de

Gaza oubliée ». La comparaison est valable au-delà de l’imaginable en ce qui concerne les

privations imposées à la population par les autorités israéliennes pour les pousser au départ et leur

« enfermement » dans de petites enclaves entre le Jourdain et les collines. Par contre, elle ne tient

pas en ce qui concerne la densité de population, extrêmement faible, ni en ce qui concerne l’objectif

d’Israël, qui dans la vallée du Jourdain, est l’expulsion des Palestiniens vers la Jordanie voisine, et

l’appropriation totale de l’approvisionnement en eau et des terres cultivables ainsi que le contrôle

exclusif de la frontière est.

Dans ces circonstances, la résistance non-violente ne peut pas se traduire, comme en Cisjordanie ou

dans la bande de Gaza, par des manifestations pacifiques. L’habitat est beaucoup trop dispersé, les

ONG, la communauté internationale, les pacifistes israéliens et les télévisions sont loin de l’autre

côté des collines, il n’y a pas un « Mur » visible qui symbolise l’annexion des terres.

Cette résistance se traduit donc essentiellement, par une volonté farouche de survivre dans ce qu’il

reste de leurs villages, ce qui passe par la reconstruction indéfinie des maisons détruites, par le

maintien de quelques activités agricoles (malgré une absence quasi totale d’eau), et parfois, par le

combat pour une école qui permettra peut-être de garder les enfants au village.

D’où la devise « Exister c’est Résister » de l’association JordanValleySolidarity, récemment

fondée pour coordonner la résistance des villages de la Vallée.

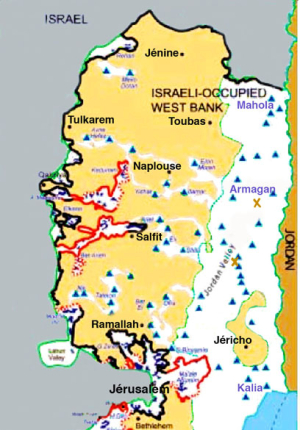

La Vallée du Jourdain borde la Cisjordanie à l’est (en blanc sur les cartes). Elle est complètement fermée, à l’est par le

Jourdain que ne traversent que 2 ponts sous contrôle militaire israélien, et à l’ouest par un série de check-points sur tous

les axes praticables (représentés sur la figure de droite par le signe de sens interdit), les autres étant coupés par des

obstacles fixes. L’ensemble forme une « frontière » représentée en vert sur la carte de gauche. Etant donné la faible

densité de population, il est inutile de construire un Mur continu comme en Cisjordanie occidentale. Les colonies sont

indiquées en bleu sur les deux cartes, et les habitats palestiniens en beige (uni = zone A sous contrôle palestinien,

hachuré de rouge = zone B sous contrôle sécuritaire israélien), le blanc/bleu clair étant la zone C sous contrôle israélien

complet. Le nom des 3 premières colonies, construites dés 1968, est en violet. Les deux villages que nous avons visités,

Fasayil et Jiftlik sont représentés par des croix jaunes sur la carte de gauche, et des flèches sur le zoom de droite.

La Vallée du Jourdain occupe 28,5 % du total de la superficie de la Cisjordanie. Elle dispose de

nombreuses sources au pied des collines qui la bordent à l’ouest et de terres fertiles, et la Mer Morte

est riche en sels minéraux, de sorte qu’elle offrirait un grand potentiel pour la construction d’un Etat

palestinien viable, d’autant que sa frontière avec la Jordanie constituerait sa seule ouverture vers

l’étranger. Ce sont ces raisons mêmes qui font qu’Israël y maintient une occupation, mal connue, par

la confiscation des terres et la destruction des maisons, par l’appropriation des sources

d’approvisionnement en eau, par des restrictions drastiques à la circulation et à toutes les activités

des habitants palestiniens, et par une forte présence militaire.

Comme nous l’avons constaté, tous les accès à la Vallée du Jourdain par les routes venant de l’ouest

sont bouclés par un barrage militaire (« check-point ») au pied de la ligne de collines qui la bordent.

Aucun Palestinien ne peut y pénétrer, sauf s’il y a sa résidence (y avoir ses terres ne suffit pas). Les

résidents palestiniens sont aussi empêchés par l’armée de sortir, même en cas de problème médical

(un Palestinien rencontré à Jiftlik nous a raconté qu’un de ses enfants ayant été piqué par un

scorpion, il voulait l’emmener à l’hopital à Naplouse. L’armée lui a refusé le passage : « on vous

avait bien dit qu’il est dangereux de s’obstiner à vivre ici » !)

Du fait de ses atouts, la vallée du Jourdain, axe de communication et de commerce privilégié avec

les pays voisins, étaient avant 1967 peuplée d’agriculteurs et d’éleveurs aisés, vivant dans des

bourgades à l’habitat dispersé.

La première vague de colonisation date de 1968, dès la conquête de la Cisjordanie par Israël, sous la

forme de trois colonies préfigurant la mainmise de l’occupant sur la totalité de la vallée (Mahola au

nord près de la frontière libanaise, Armagan au centre , et Kalia au sud au bord de la Mer Morte,

voir la carte). Elle a suivi immédiatement le plan Allon de 1967, destiné à prévenir le « danger

démographique » par l’installation de colons juifs dans des régions à faible densité de population

palestinienne. Elle s’est accélérée dans les années 1970 à 1980 et dramatiquement après la seconde

Intifada en 2000, jusqu’à atteindre aujourd’hui le nombre de 36 colonies entourées d’immenses

étendues de cultures. A ce jour, les Palestiniens ne disposent plus que de 5,62 % du territoire (135

km2) tandis que 94,37 % sont sous contrôle israélien (2265 km2), soit sous forme de colonies

agricoles (palmiers-dattiers, bananiers, agrumes, oliviers, vignes, légumes, fleurs, petit élevage,

destinées à l’exportation sous le label « origine Israël »), soit sous forme de « réserves naturelles »

gelées, soit sous forme de terrains militaires.

Serres et vignobles abondamment irrigués dans les colonies de la vallée du Jourdain, au fond palmeraies et bananeraies.

Serres et vignobles abondamment irrigués dans les colonies de la vallée du Jourdain, au fond palmeraies et bananeraies.

Ces cultures sont irriguées grâce au captage de sources alimentées par les eaux de pluies stockées

dans les collines. Sept captages existent, dont six sont réservés à l’usage des colons (au nombre

d’environ 6 500), le dernier alimentant chichement l’enclave de Jéricho ( 25 000 habitants). Nous

avons pu voir les énormes citernes à mi-pente des collines, situées au-dessus de puits creusés

jusqu’à 500 m de profondeur qui asséchent toutes les autres sources et les puits des Palestiniens. De

toutes façons, non seulement il est interdit aux Palestiniens de creuser de nouveaux puits, mais

pratiquement tous ceux qui existaient ont été asséchés, interdits ou bouchés par l’occupant. Il est

même interdit aux habitants palestiniens de creuser des réservoirs pour recueillir l’eau de pluie.

Malgré les conditions climatiques et d’irrigation qui permettent des récoltes exceptionnelles (parfois

3 par an) et des avantages économiques démesurés pour les colons (chaque nouveau colon se voit

offrir une maison, 7 ha de terrain, 75% de réduction sur l’eau potable, l’électricité, les

télécommunications et les transports, la gratuité sur l’eau d’irrigation, l’éducation et la santé, et des

subventions importantes), les autorités israéliennes peinent maintenant à trouver des volontaires

pour s’installer dans la Vallée du Jourdain. L’évacuation des colons de Gaza en 2005 a été une

aubaine qui a permis de relancer un peu une dynamique qui stagnait. Actuellement de nouvelles

expropriations sont en cours (Bardala, Al Farisya) pour étendre certaines colonies et réinstaller une

deuxième vague d’anciens colons de Gaza, et les Palestiniens sur place pensent que l’objectif des

Israéliens est de prendre, petit à petit et sans que la communauté internationale ne s’en rende

compte, le contrôle total de la Vallée du Jourdain.

En parallèle, les Palestiniens de la Vallée sont encouragés à quitter ce qui leur reste de leur terre par

des mesures de restriction qui les ramènent à l’âge de pierre (la liberté de circulation en moins). Ils

sont privés de leurs terres qui leur sont confisquées les unes après les autres, privés de leurs maisons

dont une grande partie est démolie ou sous le coup d’ordres de démolition, privés du droit d’entrenir

leurs maisons qui tombent en ruine, privés d’électricité, privés d’eau qu’ils sont obligés d’acheter à

prix d’or à la compagnis israélienne Mekorot, laquelle les extrait de leur propre sous-sol, en

bouteilles ou en citernes tirées par des tracteurs (l’an dernier, l’armée a même eu le cynisme de

confisquer l’un de ces tracteurs empêchant tout ravitaillement en eau d’un village), empêchés de

constuire même des écoles et des centres de santé, lorsque ceux existants ont été détruits.

Deux des trois citernes, construites en 2007 par un agriculteur de la vallée du Jourdain grâce à un financement du Fond

de Coopération espagnol à travers l’ACPP et le PHG, comme l’indique le panneau accroché à l’une d’elles. L’une vient

d’être démolie par l’armée israélienne, les deux autres sont sous le coup d’un ordre de démolition. Derrière les citernes,

les cultures qui survivent tant bien que mal. Quel contraste avec les images précédentes !

Deux des trois citernes, construites en 2007 par un agriculteur de la vallée du Jourdain grâce à un financement du Fond

de Coopération espagnol à travers l’ACPP et le PHG, comme l’indique le panneau accroché à l’une d’elles. L’une vient

d’être démolie par l’armée israélienne, les deux autres sont sous le coup d’un ordre de démolition. Derrière les citernes,

les cultures qui survivent tant bien que mal. Quel contraste avec les images précédentes !

C’est ainsi que nous avons rencontré un agriculteur qui possède encore des vergers et quelques

cultures sous serres. Il a fait construire trois citernes pour recueillir l’eau de pluie dans le cadre d’un

projet international d’aide au développement (rien de clandestin, donc). Il a déjà reçu les ordres de

démolition, et la destruction a commencé. Le message, assez cynique, semble être que si les

Palestiniens ne partent pas, on les fera mourir de soif, puisque même l’eau de pluie ne leur est pas

autorisée. Bien entendu, dans ces conditions, les cultures palestiniennes encore existantes sont

souvent rachitiques et desséchées.

Quand bien même les Palestiniens arrivent-ils à une production agricole, ils n’ont le droit de

l’écouler qu’en passant par un intermédiaire israélien. Pour les débouchés traditionnels vers les

grandes villes de Cisjordanie (Naplouse, Jénine, Toubas, ..), leurs produits sont bloqués aux checkpoints

de la « frontière » ouest. Quant aux marchés locaux, ils ont tous ont été détruits. Leur seule

ressource, bien aléatoire, reste la vente sur le bord des routes aux Israéliens de passage, que l’armée

tolère parfois … sauf lorsqu’elle décide de l’interdire (au mois d’août dernier, 25 échoppes de bord

de route ont ainsi été détruites en même temps au bulldozer, sans que les paysans aient été autorisés

à remballer leur marchandise auparavant). Ainsi, privés de terres, de l’eau indispensable à

l’irrigation, et de tout débouché, ils sont contraints pour survivre d’essayer de se faire embaucher

dans les colonies israéliennes, où les conditions de travail sont inacceptables (http://www.francepalestine.

org/ar...). Il convient de relever encore que les produits des colonies

israéliennes sont exportés, en particulier dans l’Union Européenne, comme « produits israéliens ».

Par l’ensemble des ces mesures, les Israéliens espèrent obtenir le départ des Palestiniens et isoler

ceux qui résistent. Selon les paroles des Palestiniens que nous avons rencontrés, ces mesures sont

tellement dures qu’elles sont relativement efficaces. De fait, la population palestinenne est passée

de 250 000 à 50 000 depuis 1967, la majorité de ceux qui sont partis s’étant exilés en Jordanie.

Seuls restent sur place ceux qui n’ont même pas les moyens de partir, et ceux qui en font un acte de

résistance à l’occupation. Pour eux, « Exister c’est Résister ».

Le village de Jiftlik

Le village de Jiflik est un exemple frappant de la fragilité d’un habitat très dispersé face à

l’occupation. Cette communauté autrefois prospère de 35 000 habitants, est composée de nombreux

hameaux et fermes répartis dans et autour d’une vaste zone de culture, comme le montre la carte

détaillée. Elle ne compte plus que 5 000 habitants maintenant.

La tactique de l’occupant pour mettre la main sur les terres situées entre les divers hameaux et dont

certaines appartiennent encore aux villageois, consiste à supprimer toute possibilité de survie aux

habitants afin qu’ils se laissent regrouper dans l’une seulement des localités, en bordure des terres

cultivables. Là, on a laissé à la population la jouissance d’une source. Dans le reste du village, les

habitants doivent acheter leur eau potable en bouteille aux Israéliens, et aller remplir des citernes à

cette source à des kilomètres, pour les travaux en tous genres et l’arrosage de quelques cultures.

Restes de maisons récemment détruites dans un hameau de Jiftlik, avec colonies verdoyantes en arrière-plan

Restes de maisons récemment détruites dans un hameau de Jiftlik, avec colonies verdoyantes en arrière-plan

Pratiquement toutes les maisons des différents hameaux ont reçu des ordres de démolition, et leur

destruction effective intervient de façon tout à fait aléatoire et arbitraire. Les ruines visibles sur les

deux photos dataient de quelques jours. Sur la photo de gauche, la maison immédiatement en

dessous de ruines, qui était trop exposée, avait été transformée en un petit élevage de poulets. A

notre passage, ce poulailler venait d’être voué à la démolition. Une grande partie du hameau a déjà

été détruit, et plus ou moins reconstruit.

Il est, bien entendu, interdit de reconstruire les maisons détruites, qui étaient souvent en dur

(briques creuses de béton). Les habitants résistent en essayant de les reconstruire par des techniques

traditionnelles. Ils reprennent la production de briques de pisé, mais sans aucun moyen technique.

Nous les avons vu, pantalons relevés jusqu’aux genoux, malaxer avec les pieds, en pleine canicule,

de la terre avec une sorte de paille, ou plutôt d’herbe sèche, dans laquelle ils versaient

parcimonieusement un peu d’eau tirée d’une citerne, puis former des briques qu’ils mettaient à

sécher au soleil (photo ci-dessous). Les murs construits avec ces briques se dissolvent

lors des fortes pluies d’hiver, et les Israéliens leur interdisent à la fois de les restaurer, et de les

protéger préventivement en les couvrant de feuilles plastiques. D’autres habitations sont remontées

avec d’autres matériaux de fortune tels la tôle ou le plastique (2 ème photo ci-dessous ), l’été la température

y est insupportable.

Reconstruction des maisons détruites dans un hameau de Jiftlik, à gauche préparation de briques de pisé, à droite des

maisons en tôle.

Reconstruction des maisons détruites dans un hameau de Jiftlik, à gauche préparation de briques de pisé, à droite des

maisons en tôle.

Nous avons pénétré à Jiftlik par un hameau qui semble avoir été un centre important. Beaucoup de

maisons y sont maintenant détruites ou abandonnées. Nous y avons remarqué les ruines d’un hopital

de grandes dimensions, qui devait pourvoir aux besoins de la grosse bourgade de l’époque. Les

Israéliens l’ont démoli et il n’y a plus de centre de santé important à proximité. A chaque problème

grave, les habitants doivent maintenant essayer de se rendre dans les grandes villes comme

Naplouse, et ils dépendent de la bonne volonté des soldats de garde aux check-point, qui ne daignent

pas toujours les laisser passer.

Quant à l’école, elle se trouvait dans un hameau périphérique. Comble d’imagination perverse, les

Israéliens avaient instauré, entre le reste du village et l’école, un check-point qu’ils fermaient juste

avant la fin des cours, empêchant les enfants de rentrer chez eux. Pendant une année, les enfants ont

dû coucher près de leur école dans des tentes dressées par les villageois, afin qu’ils puissent

continuer leurs études. Mais cela posait de sérieux problèmes aux parents, surtout pour les filles.

Les habitants sont ensuite parvenus à construire une école dans le village, mais sous tente aussi, car

les Israéliens ne les ont pas autorisés à la construire en dur.

La misère y est extrême, faut-il le préciser. Leur solitude aussi. L’un de leurs représentants nous a

dit que « si des gens comme vous s’intéressent à nous, nous verrons la victoire ». Ainsi soit-il !

Le village de Fasayil

Nous avons aussi visité ce village, constitué de deux hameaux (voir carte). Le plus gros d’entre eux

a une partie haute et une partie basse (il n’y a pas de discontinuité entre les deux, c’est à dire que la

limite traverse le village). La partie haute est en zone B, c’est à dire sous l’autorité civile de

l’Autorité Palestinienne (mais contrôle de « sécurité » israélien) de sorte qu’elle est

« constructible ». Mais, de surface très limitée, elle est surpeuplée. La partie basse est en zone C,

c’est à dire sous contrôle israélien total, de sorte que les villageois ne peuvent jamais obtenir de

permis de construire et que toutes maisons sont donc susceptibles de démolition. De fait, la majorité

d’entre elles a été démolie, et les habitants vivent sous des tentes de toile et de plastique (photos ci-dessous).

Au mieux, elles sont reconstruites en terre.

Vue panoramique de la partie basse du village d’Al Fasayil. Il ne s’agit pas des tentes d’un village bédouin, mais d’un

bidonville établi sur la partie du village qui se trouve en zone C, et dont les maisons ont été détruites par l’occupant. La

partie « en dur » située en zone B se trouve plus à gauche.

Vue panoramique de la partie basse du village d’Al Fasayil. Il ne s’agit pas des tentes d’un village bédouin, mais d’un

bidonville établi sur la partie du village qui se trouve en zone C, et dont les maisons ont été détruites par l’occupant. La

partie « en dur » située en zone B se trouve plus à gauche.

Le deuxième hameau, Fasayil Foqa est aussi en zone C. De nombreuses maisons y ont aussi été

détruites, mais les habitants en ont reconstruit une partie en pisé et en tôle (photo ci-dessous à

gauche). Ce hameau lui non plus ne dispose pas de la plus petite goutte d’eau, alors que deux

énormes citernes blanches crèvent les yeux à flanc de colline derrière le village. Et que l’eau de ces

citernes alimente de riches plantations bien vertes dans la colonie qui fait face au village, juste de

l’autre côté de la route.

Maisons en pisé de Fasayil Foqa.

Pancarte signalant un projet d’irrigation d’un jardin du village,

réalisé par l’ONG USAID

Comble de dérision, le jardin en question : le système d’irrigation par goutte à

goutte est bien installé, mais il n’y a pas d’eau ! Et les aubergines sont perdues.

La seule école de Fasayil se trouve dans le hameau principal, situé à plusieurs km de Fasayil Foqa.

Les habitants ont considéré que le seul moyen de fixer la population dans le hameau consistait à y

avoir une école sur place. Celle-ci vient d’être construite, sans permis de construire, bien sûr, avec

des fonds norvégiens, mais par les habitants eux-mêmes, en collaboration avec de jeunes bénévoles

d’une association de Brighton.

La nouvelle école de Fasyil Foqa construite par des bénévoles et décorée avec les enfants.

La « cour

de l’école ». Les enfants sont encore éblouis par le petit manège qui vient d’être installé. Sur cette photo, on peut noter

deux choses : le contraste entre la sécheresse du village et la végétation luxuriante de la colonie agricole israélienne en

arrière plan, et l’extrême misère de ce village de la Vallée du Jourdain où, pour la première fois en Palestine, nous

avons vu des enfants nus-pieds.

L’école a été décorée par les enfants eux-mêmes et elle est considérée comme une école de

« solidarité ». L’école venait juste d’être terminée lors de notre passage, et elle regroupera 130

élèves dans 3 classes. Le coordinateur de l’association Jordan Valley Solidarity qui a mené ce projet

espérait qu’elle pourrait être régularisée grâce à une intervention de M. Blair...

Bien qu’elle n’ait toujours pas été autorisée officiellement, elle a été inaugurée le 17 août dernier

par le premier ministre Mr. Salam Fayyad.

Détails de la décoration de l’école. Un texte émouvant rappelant que cette école est celle de la solidarité et de

la paix : « Main dans la main, côte à côte, pour la justice et pour la paix, contre l’occupation et l’esclavage, volontaires,

solidaires et amis de partout ont soutenu les enfants pour leur éducation »

Une Vallée du Jourdain

paradisiaque telle que la rêvent les enfants.

En conclusion, l’ensemble des membres de notre groupe a été littéralement assommé par la

découverte de la situation des Palestiniens de la Vallée du Jourdain. Nous n’avions jamais vu une

telle misère, même dans la bande de Gaza (bien sûr, nos références datent d’avant le blocus), nous

n’avions jamais vu non plus la négation de leurs droits les plus élémentaires à une telle échelle. Ils

disparaissent petit à petit, et sans témoins, de cette terre presque entièrement aux mains des colons

et sillonnée de touristes israéliens.

Car ce qui est frappant aussi, c’est que ce drame est très méconnu, que très peu d’internationaux se

rendent dans la vallée du Jourdain, et que nous n’avons vu que peu de projets parrainnés par des

ONG. Face à cette situation désespérée, ils résistent en essayant de continuer à exister sur leur terre

(même si il ne s’agit que de survivre). Nous avons aussi été frappés par l’attention accordée dans ce

contexte aux enfants en général, et en particulier à l’instruction de ces enfants, garçons et filles.

L’école est là-bas un instrument de résistance.

Une association palestinienne, Jordan Valley Solidarity, s’est créée il y a un an

(http://www.jordanvalleysolidarity.org/). Elle tente de coordonner quelques petits projets

« économiques ». Elle tente surtout maintenant d’aider les habitants à résister à chaque nouvelle

tentative de dépossession par les colons et elle organise des visites « alternatives » dans la Vallée.

Espérons qu’une plus grande présence internationale permettra que l’on connaisse mieux ce

scandale. Depuis notre retour, la coordination Ile de France des GL de l’AFPS a décidé d’étudier la

possibilité d’un projet de coopération, encore à définir.