- Quelles sont les missions du CICR en Israël et en Palestine ?

Le CICR est une organisation humanitaire privée de droit suisse, basée à Genève, qui a été fondée par Henry Dunant en 1863 à la suite de la bataille de Solferino au cours de laquelle tant de combattants blessés avaient péri faute de soins. C’est une organisation humanitaire d’un genre très particulier, parce qu’elle dispose d’un mandat international prévu par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifiées par l’ensemble des Etats de la communauté internationale. Ces quatre Conventions protègent les blessés de guerre, les naufragés de mer, les prisonniers de guerre et la population civile. Le mandat donné au CICR consiste à agir en vue de la protection de la population civile dans les zones affectées par les conflits armés et de la protection des personnes détenues en relation avec ces conflits. Les Conventions de Genève donnent au CICR le droit d’intervenir en temps de conflit armé international comme organe neutre et impartial pour la mise en œuvre et le respect par les belligérants du contenu des Conventions et le droit de proposer ses services en cas de conflit armé interne. Sur le plan juridique, le conflit israélo-palestinien est un conflit armé international. La présence du CICR est donc de plein droit tant en Israël qu’en Palestine. En outre, la Cisjordanie étant un territoire occupé par Israël depuis 1967, les dispositions de la IVème Convention de Genève relatives à l’occupation (qui confèrent des droits et obligations à la puissance occupante) s’y appliquent dans leur intégralité.

Le CICR travaille au respect de ces dispositions qui ont essentiellement pour but de permettre à la population civile de mener une vie la plus proche possible de la normale. Concrètement, le CICR apporte protection et assistance aux victimes palestiniennes et israéliennes du conflit. Ses délégués y visitent l’ensemble des personnes qui sont détenues en relation avec le conflit dans les prisons palestiniennes et israéliennes, assurent le fonctionnement d’une Agence centrale de recherche des personnes disparues ou séparées de leurs proches par la guerre, organisent des actions de secours aux blessés et aux malades, distribuent de l’assistance (tentes, couvertures, vivres etc.) aux civils et aux déplacés, financent des micros-projets économiques destinés aux victimes de la colonisation.

Israël et la Palestine constituent un des contextes prioritaires du CICR. Y est donc conduite une des plus grosses « opérations » humanitaires, avec celles qui sont menées en Irak, au Soudan, en Afghanistan et en République démocratique du Congo. 60 millions de dollars y sont dépensés chaque année, notamment sous forme d’assistance (aide aux paysans, nourriture, soutien médical etc.). Près d’une centaine de délégués travaillent en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Ils bénéficient du soutien d’environ 350 employés locaux, israéliens ou palestiniens. Le CICR travaille en collaboration étroite avec les sociétés nationales de secours, à savoir le Croissant rouge palestinien et le bouclier de David. En Cisjordanie, le CICR dispose de trois sous-délégations (Ramallah, Naplouse et Hébron) et de plusieurs bureaux (Bethlehem, Jénine, Jérusalem-Est, Qalqiliya, Jéricho, Salfit, Tulkarem, Tubas).

- Pourquoi et dans quelles conditions avez-vous été volontaire pour prendre part à la mission humanitaire en Cisjordanie qui vous a été confiée ?

Entre 1999 et 2004, j’ai occupé différentes fonctions de magistrat judiciaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a une dimension sociale très forte et de proximité avec les autres qui m’a beaucoup plu, notamment dans les fonctions de juge d’instance. De 2004 à 2008, j’ai travaillé pour le ministère de la défense en qualité de magistrat détaché dans le service de la justice militaire. A cette occasion, j’ai eu la chance de me familiariser avec des questions de droit international. En 2008, j’été été recruté par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et placé en situation de disponibilité. Après ces quelques 10 ans comme magistrat, je ressentais le besoin profond de voyager tout en me rendant utile et si possible en utilisant mes connaissances juridiques. Je voulais surtout « sortir » de mon bureau et aller à la rencontre des civils qui souffrent de la guerre, les aider sans avoir avec eux des rapports de pouvoir ou d’autorité. En 2008 et 2009, le CICR m’a envoyé en Cisjordanie, dans la région d’Hébron, pour y effectuer une mission d’un an comme délégué de terrain. Je n’ai pas choisi d’aller en Cisjordanie : pour la première mission, c’est toujours le CICR qui choisit le lieu d’affectation du délégué, sans rien « négocier » avec lui.

A Hébron et dans tout le sud de la Cisjordanie, mon travail consistait, d’une part, à visiter les prisons palestiniennes en vue d’améliorer les conditions de détention des prisonniers et, d’autre part, à documenter les cas de violations du droit international humanitaire en vue de pousser les autorités israéliennes à respecter les règles protégeant la population civile. Afin de documenter ces cas, j’étais tous les jours en déplacement sur le terrain pour rencontrer les civils, les familles, les paysans et bergers, les femmes et les enfants, mais aussi les chefs de villages, les fonctionnaires, les commerçants etc. J’ai été ainsi au contact permanent de la population civile palestinienne et des militaires israéliens. Car, toutes les semaines, je rencontrais les militaires israéliens pour discuter avec eux de la situation humanitaire et tenter d’obtenir un meilleur respect des règles qui protègent la population civile. Un délégué du CICR n’a aucun moyen de pression à sa disposition. Il n’est pas policier, enquêteur ou juge. Ce n’est qu’un travailleur humanitaire qui doit convaincre. Comme tous mes collègues, je devais, en m’appuyant sur les dispositions pertinentes des Conventions de Genève, attirer l’attention d’officiers israéliens sur des situations individuelles ou collectives caractérisant une violation du droit international humanitaire et essayer de les convaincre d’y remédier.

- Le CICR avait-il toutes les possibilités d’observer et d’investiguer ?

Le CICR est non seulement présent sur place en vertu des Conventions de Genève mais il a aussi conclu tant avec l’Etat d’Israël qu’avec l’Autorité Palestinienne des accords l’autorisant à y conduire ses activités humanitaires. Par ailleurs, les opinions publiques israélienne et palestinienne sont favorables à l’action du CICR, qui bénéficie d’une excellente réputation. Enfin, le conflit israélo-palestinien est un conflit très documenté et public, suivi de près tant par les ONG (israéliennes, palestiniennes, internationales) que par les organisations internationales (ONU, UNRWA), les ambassades et les médias locaux et internationaux. L’ensemble de ces éléments fait que les délégués du CICR, sous réserve du respect d’un certain nombre de règles (d’information des autorités et de sécurité), ont toute latitude pour « observer et investiguer » lorsque des violations du droit international humanitaire sont alléguées. Il s’agit tout d’abord réunir un ensemble d’informations fiables et de témoignages sur des faits en vue d’en obtenir une vision la plus proche possible de la réalité. Pour « documenter » des évènements, les délégués du CICR ne disposent pas de moyens d’enquête ou d’investigation criminelle. Ils interviewent les blessés, les familles, les manifestants, les témoins s’il y en a, puis de faire une synthèse de ces témoignages et de reconstituer une version aussi proche que possible de la vérité. Ils ne recueillent pas d’indices et n’analysent pas les preuves matérielles avec des moyens scientifiques. Des éléments matériels peuvent toutefois être utilisés : photos, films, documents, certificats médicaux, impacts de balles, douilles etc. Les délégués consultent également les rapports de l’ONU et des ONG et des informations peuvent parfois être échangées avec leurs représentants. En cas de doute ou d’impossibilité de reconstituer les faits, aucune « allégation » n’est transmise aux autorités. C’est seulement si les délégués estiment qu’une version crédible des faits peut être établie et que celle-ci semble constituer une violation du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, qu’une « allégation » est présentée aux autorités militaires ou politiques compétentes, oralement ou par écrit, en vue d’en discuter et de conduire lesdites autorités à prendre les mesures nécessaires pour que les violations constatées ne se reproduisent pas. En Israël et en Palestine (comme ailleurs), le CICR s’efforce de promouvoir et vérifier le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire par les différents porteurs d’armes. Sur la base des éléments d’informations qu’ils récoltent sur le terrain, ses délégués nouent un dialogue confidentiel « constructif et critique » avec toutes les parties concernées. Indépendant, neutre et impartial, le CICR discute avec tous les porteurs d’armes, que ceux-ci appartiennent à des armées gouvernementales ou des groupes armés non étatiques. C’est exactement ce qui se fait avec les autorités politiques et militaires israéliennes et palestiniennes.

- Qu’avez-vous pu constater ?

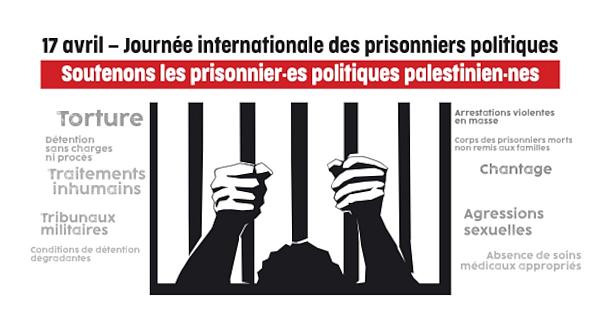

En Cisjordanie, la situation est relativement calme sur le plan militaire depuis la fin de la seconde Intifada. Les groupes palestiniens armés y sont peu actifs. Le Hamas, comme d’autres groupes, y conduit certainement des activités clandestines mais celles-ci sont contrées très efficacement à la fois par l’armée israélienne et par les services de sécurité de l’Autorité palestinienne. Toutefois, sur place, la population civile souffre au quotidien du conflit, de l’occupation, des mesures de sécurité de l’armée israélienne : atteintes à la vie et à l’intégrité physique, au droit de propriété, au droit au travail et à l’enseignement, au droit de recevoir des soins médicaux, à la liberté de mouvement, à la liberté de culte, à l’accès aux ressources naturelles, au droit à la sûreté etc. Ce n’est pas que de la rhétorique. Environ 1.000 allégations de violations du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont collectées chaque année et discutées avec les autorités israéliennes.

Ce sont autant de vies endommagées ou brisées que je décris dans mon ouvrage « Les chemins d’Hébron » : une maison détruite par un bulldozer israélien parce qu’elle a été construite en zone C ; un enfant qui reste paralysé à vie parce qu’il a reçu une balle dans le dos tiré par un militaire israélien qui n’a pas apprécié qu’on lui lance une pierre ; une famille dont la maison a été endommagée lors d’une fouille nocturne effectuée par Tsahal etc. Que l’armée israélienne conduise en Cisjordanie des opérations armées, en faisant au besoin de l’usage de la force létale si cela s’avère nécessaire, n’a rien de condamnable au regard du droit international. Ce qui, en revanche, pose problème, c’est le non-respect de la population civile palestinienne qui ne participe pas aux hostilités : démolitions de maisons, destructions d’oliviers, expropriations des paysans, pillages et vols par les militaires, répression musclée des manifestations, meurtres ciblés de manifestants, humiliations aux check points, tabassages de prisonniers, fermetures de routes, fouilles abusives, harcèlement des bédouins, violence restée impunie des colons etc. C’est hélas la triste réalité quotidienne de l’occupation. Ces faits sont connus et publics, parce qu’ils sont documentés par l’ONU et de nombreuses ONG palestiniennes, israéliennes et internationales.

- Quelle est votre vision de la colonisation et de ses conséquences ?

Il faut rappeler que l’article 49§6 de la IVème Convention de Genève interdit toute forme de transfert de la population de la puissance occupante dans le territoire occupé. Le CICR a ainsi condamné à plusieurs reprises publiquement la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, en ce qu’elle est totalement contraire au droit international. C’est également la position constante du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale des Nations Unies, de l’Union européenne, des Etats-Unis, de la Ligue arabe etc. La Cour internationale de justice l’a également dit et de manière solennelle et claire dans un avis du 9 juillet 2004.

Pourtant, la colonisation dans la région d’Hébron et ailleurs en Cisjordanie s’est intensifiée depuis la seconde Intifada et rien ne semble pouvoir enrayer sa dynamique. Le nombre de colons continue de croître de 4 à 6% par an. Plus de 500.000 colons y vivent aujourd’hui. Il faut bien comprendre que la colonisation, que ce soit la création de nouvelles colonies ou l’extension de celles qui existent déjà (plus de 120), est tout simplement une forme d’expropriation des Palestiniens de leur propre pays. En toute illégalité, on réquisitionne leurs terres, leurs maisons, leurs ressources pour y construire de nouveaux logements destinés aux Israéliens. Ceux qui sont expropriés sont poussés vers des zones surpeuplées ou arides. De ce fait, ceux qui le peuvent font le choix de partir à l’étranger chercher une vie meilleure. Ceux qui restent sont appauvris et sans perspective d’avenir. Je décris dans mon ouvrage la réalité très concrète de la colonisation : un bédouin qui est harcelé quotidiennement par un colon armé qui veut s’emparer de sa terre ; un paysan qui voit ses terres être saisies pour l’extension d’une colonie ; des bergers auxquelles on interdit de se venir puiser l’eau dans leurs citernes parce qu’elles sont situées près d’une colonie ; des commerçants obligés de cesser toute activité etc. La colonisation a pour aussi conséquence de rendre la vie des tous les Palestiniens très difficile, voir impossible, car elle s’accompagne d’un réseau d’infrastructures et de routes réservées aux colons qui rend tout déplacement pour un Palestinien long et coûteux. D’une certaine façon, l’occupation ne se justifie plus aujourd’hui que par la colonisation. Les militaires israéliens déployés en Cisjordanie ont maintenant pour principale mission de protéger les colons et de permettre la poursuite de la colonisation, en empêchant les Palestiniens de s’y opposer.

- Qu’en avez-vous tiré comme enseignements ?

Il y a énormément d’ONG en Cisjordanie. Celles-ci sont d’horizon très divers (laïques ou confessionnelles, nationales ou internationales et) et font tant de l’urgence que du développement. L’ONU est également très présente, son bureau OCHA assurant la coordination de l’action des ONG. L’UNRWA, qui est une agence onusienne, effectue un travail considérable dans les camps de réfugiés. En Cisjordanie, peuplée de près de 2,4 millions de Palestiniens, 19 camps de réfugiés regroupent encore environ 180.000 personnes. L’aide qui est apportée aux réfugiés demeure absolument indispensable, car ils vivent encore dans des camps surpeuplés et peu équipés. Mais même hors des camps, les besoins restent très importants. Par exemple, une enquête du CICR a montré que 80% des Palestiniens résidants dans la zone d’Hébron sous contrôle directe de l’armée israélienne vivent maintenant sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 100 dollars par mois. Ce sont des victimes économiques directes de la colonisation et des mesures dites de sécurité de l’armée israélienne qui empêchent de commercer, de se déplacer, de construire etc. C’est la raison pour laquelle le CICR délivre tous les mois à Hébron, dans le cadre d’un programme d’assistance, des colis de nourriture à environ 8.000 personnes. Bien d’autres situations nécessitent une action rapide et d’envergure. Globalement, les travailleurs humanitaires sont bien acceptés par les deux camps. C’est d’ailleurs tout à l’honneur des autorités tant israéliennes que palestiniennes que de permettre aux ONG de mener leurs actions humanitaires au service de la population civile palestinienne qui souffre des conséquences du conflit et de l’occupation. Juste retour des choses, on ne peut qu’être frappé par la qualité de l’engagement de ces travailleurs humanitaires au service du bien-être de la population civile palestinienne. Il faut que les ONG et les organisations internationales sur place continuent leur travail au profit des populations civiles. Cela ne fait aucun doute. Leur action au profit des civils est très utile. Ce sont elles aussi qui « documentent » toutes les violations des règles du droit des conflits armés.

Ces violations sont le plus souvent publiques et connues de tous. Mais parallèlement, sur place, les auteurs des violations du droit international bénéficient d’une forme d’impunité. C’est là que tout reste à faire. Cela nécessite sans doute une pression constante de l’opinion publique israélienne et palestinienne, des ONG locales et internationales, pour que les parties prenantes s’engagent à effectuer de vraies enquêtes et à exercer des poursuites judiciaires et disciplinaires contre les auteurs de ces violations. Mais cela passe aussi nécessairement par une pression de la communauté internationale qui, lorsque ces poursuites ne sont pas engagées, doit imposer tant à Israël qu’à la Palestine des enquêtes internationales et la saisine d’une juridiction pénale internationale. Sans cette contrainte, il y a fort à craindre que rien ne changera. S’agissant de la colonisation israélienne en Cisjordanie, nous sommes dans une situation identique. Le monde entier considère que la colonisation est illégale. Ses conséquences économiques, sociales, démographiques, culturelles et humanitaires pour les Palestiniens sont connues et documentées. Mais aucune pression sérieuse et cohérente des États n’est exercée pour qu’il y soit mis fin. Toutes les options doivent pouvoir être utilisées, des pressions diplomatiques réelles jusqu’aux sanctions en passant par la saisine d’une juridiction pénale internationale. Il serait logique que Conseil de sécurité saisisse sur ce point la Cour pénale internationale puisque le Statut de Rome puisque son article 8, 2.b.viii prévoit en effet que « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire » constitue un des crimes de guerre punissables dans le cadre d’un conflit armé international.